「おしゃれなはずが暗い」原因は光の色だった?

「統一感のあるあたたかい空間にしたい」と思って、家中の照明を電球色でそろえたのに──

実際に暮らしてみたら、「なんだか部屋が暗い」「朝から気分が上がらない」と感じたことはありませんか?

筆者もまさにその一人です。

雑誌やSNSで見た“おしゃれなインテリア照明”に憧れて、リビングも寝室も電球色で統一。

ところが、いざ住んでみると生活の中で「見えづらい」「なんとなく暗い」という不満が出てきました。

この記事では、電球色で暗く感じる理由と、明るく心地よい空間をつくる照明の見直し方を、一般家庭でも実践できる形で詳しく解説します。

「全部電球色にしたら暗い…」よくある失敗パターン

1. 見た目の“おしゃれさ”だけで選んでしまう

雑誌やモデルルームにある部屋は、どれも電球色の柔らかい光に包まれていて、とてもおしゃれに見えます。

しかし、あれは撮影用・演出用の照明配置がされている空間。

実際の生活空間では、同じように電球色を使っても、思ったより暗く感じてしまうことがあります。

とくに壁紙や床の色が濃い家は、光が反射せずに吸収されるため、

同じ明るさの電球でも体感的に20〜30%暗く感じることもあるのです。

2. 天井の高さや照明位置を考慮していない

日本の一般的な住宅では、天井高が2.4m前後と比較的低め。

そのため光が広がりにくく、部屋の中央だけ明るく、壁際や足元が暗くなりがちです。

シーリングライト1灯では十分な明るさが確保できないこともあります。

3. 明るさの指標(ルーメン)を見落としている

「ワット(W)」数だけで照明を選んでいませんか?

LED照明では**ルーメン(lm)**が明るさの基準です。

6畳のリビングなら2,000〜3,000lm、8畳なら3,000〜4,000lmが目安。

これより低いと、電球色では特に暗く感じやすくなります。

光の色で空間が変わる!知っておきたい「色温度」とは?

色温度=光の“色味”を表す数値

照明の色を表す単位が「ケルビン(K)」です。

数値が低いほど赤っぽく、数値が高いほど青白い光になります。

| 光の種類 | 色温度 | 特徴・おすすめ用途 |

|---|---|---|

| 電球色 | 約2700〜3000K | 暖かく落ち着いた印象。寝室やリラックス空間に最適。 |

| 温白色 | 約3500〜4000K | 少し白みがあり自然光に近い。リビングやダイニングに。 |

| 昼白色 | 約5000K前後 | 明るくクリア。キッチン・勉強部屋・洗面所に最適。 |

ポイント:

すべてを電球色で統一するのではなく、部屋の用途や時間帯で使い分けることが理想です。

電球色が暗く感じる理由

-

光の波長が長く、赤みが強いため反射しにくい。

-

物の影がやわらかくなる反面、明暗差が強くなる。

-

目が「白い光=明るい」と感じるため、心理的にも暗く感じる。

結果として、

「夜は落ち着くけど、朝はどんより」

「メイクの色がわからない」

「食卓が少し黄ばんで見える」

といった不満が起きやすくなるのです。

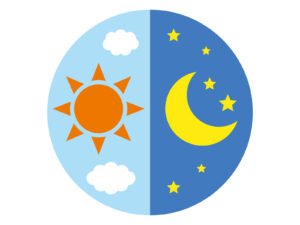

朝と夜で光の役割は違う

人は朝に明るい光を浴びると、体内時計がリセットされやすくなるといわれます。

ただし、これはあくまで一般的な傾向で、個人差があります。

白っぽい光(昼白色)は集中しやすく、暖色系の光(電球色)はリラックスしやすいと感じる人が多いのです。

そのため、

-

朝は「白い光」で活動モードに

-

夜は「暖かい光」でくつろぎモードに

と切り替えられる照明環境が理想的です。

最近では調色・調光可能なLEDライトが主流で、ボタンひとつで光の色を変えられます。

明るさの単位「ルーメン」と「演色性」を理解しよう

照明を選ぶとき、**ルーメン(lm)と演色性(Ra)**の2つを意識するだけで、失敗がぐっと減ります。

ルーメン(lm):明るさの量

数字が大きいほど光量が多く、明るく感じます。

目安は以下の通りです:

| 部屋の広さ | 推奨ルーメン | 備考 |

|---|---|---|

| 6畳 | 約2,000〜3,000lm | 一般的な寝室・書斎向け |

| 8畳 | 約3,000〜4,000lm | リビング・子ども部屋向け |

| 10畳以上 | 約4,000〜5,000lm | 広めのLDK向け |

演色性(Ra):色の見え方

「Ra80以上」が自然光に近く、食べ物や肌の色をきれいに見せます。

照明を変えるだけで、料理の見た目やメイクの仕上がりが自然になることもあります。

部屋別に見る!照明の最適バランス

リビング|家族が集まる空間は温白色がベスト

リビングは、リラックスと会話の両方を大切にしたい場所。

電球色よりも少し白みを帯びた**温白色(3500K前後)**が最適です。

温かみを保ちつつ、新聞を読んだり、子どもの勉強を見たりするのにも十分な明るさがあります。

💡ポイント

-

天井ライトは温白色

-

ソファ横のスタンドライトは電球色

→ 雰囲気と明るさの両立が可能です。

寝室|電球色でリラックスを演出

寝室は心と体を休める空間。

明るすぎる昼白色は避け、やさしい電球色を選ぶと落ち着いた雰囲気に。

ただし、寝る前の読書やスマホ操作用に小型の白色ライトを併用すると便利です。

キッチン・洗面所|昼白色で清潔感と作業性を

細かい作業が多いキッチンや洗面所は、**昼白色(5000K)**が最適。

電球色では包丁の刃先や調味料の色が見えにくくなることがあります。

「料理がしやすい」「顔色がきれいに見える」と感じる人も多いです。

ダイニング|食事シーンに合わせて調整

食卓では、食材の色がきれいに見える照明を選びましょう。

理想はRa80以上の温白色。

もしダイニング上のペンダントライトが電球色なら、テーブルクロスや器の色を明るくして、光の吸収を防ぐのも効果的です。

子ども部屋・書斎|集中しやすい昼白色

勉強や読書などの作業中心の空間には、白く明るい**昼白色(5000K〜6500K)**が最適。

目が疲れにくく、文字もくっきり見えます。

ただし、寝る前にはやや暖色に変えられる調光ライトが便利です。

玄関・廊下|安心感を与える温白色

家の出入り口である玄関は「最初の印象」を決める大切な場所。

温白色を使うと、明るく清潔で安心感のある雰囲気に仕上がります。

狭い空間ほど照明の色が印象を左右するため、意外と効果的です。

SNS映えする照明が“暮らし”では使いづらい理由

写真と実際の明るさはまったく違う

SNSや雑誌で見かけるおしゃれなインテリア写真。

柔らかい電球色の光で照らされた空間はとても魅力的ですが、

それは撮影用に明るさや露出が調整されているケースがほとんどです。

カメラは暗い場所でも自動で明るく写すため、

実際に同じ電球を使っても「思ったより暗い…」と感じることがよくあります。

📸 ワンポイント:

SNSや雑誌で見る照明は「見た目のおしゃれ重視」。

日常生活では「明るさ」「作業性」「目の快適さ」を優先しましょう。

モデルルームの“錯覚”にも注意

モデルルームやカフェ空間は、光の配置が綿密に設計されています。

壁や天井の反射率、素材の質感、照明器具の角度まで計算されており、

一般家庭で同じように電球色だけを使っても、同等の明るさは得られません。

同じ光でも、空間設計によって体感は大きく変わる──

これを理解することが、照明選びで失敗しない最大のポイントです。

電球色でも“暗く見えない”部屋づくりのインテリア術

1. 壁・床・天井の色を明るくする

照明は「光を反射して広がる」性質を持っています。

白や淡い色の壁は光をよく反射し、暗めの木目やグレー系は光を吸収します。

たとえば壁紙をアイボリーに変えるだけでも、体感の明るさが1.2〜1.5倍違って見えることも。

💡 コツ

暗めの床+電球色照明 → 全体が沈んで見える

明るめの床+電球色照明 → 柔らかい雰囲気を保ちながら明るさアップ

2. 鏡とガラスを活用して光を拡散

姿見やガラス棚、鏡面仕上げの家具を上手に配置すると、光を反射して部屋全体が明るく見えます。

特に窓の向かい側に鏡を置くと、自然光も取り込みやすく効果的です。

「照明を増やす」よりも「光を広げる」発想で考えると、省エネにもつながります。

3. 素材選びでも光の印象が変わる

同じ照明でも、カーテンや家具の素材で印象が大きく変わります。

リネンや木材などマットな素材は光を吸収しやすく、

ガラスや金属、光沢のある陶器は反射して空間を明るく見せます。

✨ ポイント

電球色照明 × 反射素材(ガラス・ミラー)=“ほの明るい高級感”が出る

4. 間接照明を取り入れて影を減らす

「部屋が暗く感じる」原因のひとつは、天井中央に光が集まりすぎて影ができること。

壁や家具の背面に間接照明を設置すると、光が反射して部屋全体がふんわり明るくなります。

おすすめは以下のような配置です:

-

壁に光を反射させる「ブラケットライト」

-

ソファ背面に仕込む「LEDテープライト」

-

足元を照らす「フロアランプ」

これらを組み合わせると、光が立体的になり、“ホテルライク”な雰囲気を作り出せます。

調光・調色ライトで「時間帯に合わせた照明生活」を

朝は白く、夜は暖かく

最近のLEDシーリングライトやスマート照明は、リモコンやアプリで調光・調色が自由自在。

朝は白く明るい光でスタートし、夜はオレンジ寄りの光でリラックス。

たったそれだけで1日のリズムが自然と整いやすくなります。

※照明による体調変化には個人差があります。無理のない範囲で調整を。

リモコン式・スマートライトの便利機能

-

ワンタッチで色温度を切り替え

-

スケジュール設定で自動点灯/消灯

-

音声操作(Alexa/Google Home対応)

たとえば「朝7時に昼白色」「夜9時に電球色」と設定しておけば、

自然と生活リズムを整える習慣づけがしやすくなります。

筆者もこのタイプを導入してから、「朝の準備がスムーズになった」と感じました。

体調が変わったというより、「目が慣れる明るさにできる」のが快適です。

省エネと快適さを両立する照明選び

LEDの光は“明るいのに経済的”

LEDライトは従来の蛍光灯に比べて消費電力が少なく、寿命も約4〜5倍。

初期費用はやや高めでも、長期的に見ると電気代と交換コストを抑えられる点が魅力です。

💡 参考目安

LEDシーリングライト1台で、1日5時間使用×10年間=約2万円の節約効果も。

光を「足す」より「分ける」

一つの強い光で部屋全体を照らすより、

複数のライトを分散配置するほうが省エネで効率的です。

たとえば:

-

リビング:天井+スタンドライト+間接照明

-

キッチン:天井+カウンター下ライト

-

寝室:天井+ベッドサイドランプ

明るさを必要な場所だけに届けることで、電力量を抑えつつ居心地を高められます。

賃貸でもできる!簡単な照明アップグレード術

1. 置くだけ照明で“光を足す”

天井照明を変えられない賃貸では、スタンドライトやデスクライトを追加するのが効果的。

最近はUSB電源で動くコンパクトなライトも豊富で、家具の隙間や棚の上に置くだけでOK。

2. 色味の違う照明を組み合わせる

部屋全体を電球色にしなくても、

「主照明=温白色」「サイド照明=電球色」と使い分けるだけで、雰囲気がグッと変わります。

3. 明るさを“上に逃がす”

光を天井に向けて当てる「アップライト」は、部屋を広く見せる効果あり。

壁に反射した光がやわらかく広がり、全体の明るさを底上げしてくれます。

実例:我が家の照明リセットで暮らしが変わった

リビングを温白色に変えたことで、昼間の読書や家族の会話がしやすくなりました。

キッチンを昼白色にしたら、料理の色が自然に見えて食欲もアップ。

寝室の電球色はそのまま残して、夜は穏やかな時間を過ごせるように。

「照明って、こんなに生活に影響するんだ」と実感しました。

特別な機器を使わなくても、光の色と配置を見直すだけで快適さは驚くほど変わります。

光をデザインするという考え方

照明は単なる「明るさ」ではなく、空間をデザインする要素です。

部屋の広さや壁の色、家具の配置、人の動線──

これらをすべて考慮して「光の設計」を行うと、家が見違えるように快適になります。

💬 ヒント

壁の反射を意識する

光源を隠す(間接照明化)

時間帯で光を変える

こうした意識を持つだけで、同じ電球でも“住み心地の良さ”がまるで違ってきます。

電球色の良さを再発見|リラックスと温かみの演出に

電球色の光は、夜のリラックスタイムにぴったり。

白い光より青みが少ないため、まぶしさを感じにくく、落ち着いた気分で過ごせます。

読書灯やスタンドライトに電球色を使うと、柔らかい影ができて、

まるでカフェやホテルのような雰囲気を演出できます。

“おしゃれ”と“安らぎ”を両立できるのが、電球色の最大の魅力です。

まとめ|照明を変えるだけで暮らしの質が上がる

電球色は温かみがあり、おしゃれで居心地のよい光ですが、

すべての空間に使うと「暗い」「作業しづらい」と感じることもあります。

大切なのは、時間帯・用途・部屋ごとに光を使い分けること。

昼白色や温白色を取り入れ、調光ライトや間接照明を組み合わせるだけで、

家の印象も気分も驚くほど変わります。

「おしゃれに見せたい」だけでなく、

「自分や家族が快適に過ごせるか」を基準に照明を選んでみてください。

光はインテリアの一部であり、同時に暮らしを整える大切な道具です。

あなたの家にも、ちょうどいい“明るさのバランス”を見つけましょう。