すてきな公園を地図で探していると、学校や病院、お寺などにはちゃんと地図記号がついているのに、「あれ?公園って記号がついてない…?」と疑問に思ったことはありませんか?

そんなとき、「もしかして描き忘れ?」「古い地図だから?」と感じる方もいるかもしれません。

でも実はこれ、単なるミスや欠落ではなく、きちんとした理由があってのことなんです。

このページでは、「どうして公園には専用の地図記号がないのか?」という素朴な疑問について、はじめて知る方でも安心して読めるように、やさしく・わかりやすく解説していきます。

地図を見るのがちょっと楽しくなる、そんな知識をお届けしますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。

そもそも「地図記号」ってなんのためにあるの?

地図記号の役割と基本的なルール

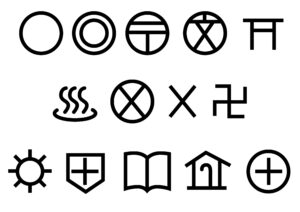

地図記号とは、地図上に展開される記号マークのこと。

地図というのは、限られた紙面や画面の中に、できるだけ多くの情報をわかりやすく詰め込む必要があります。そのために考え出されたのが、シンプルで意味が明確な「地図記号」なのです。

これらの記号は、地図を見る人にとってひと目で場所や施設の種類がわかるようにするための工夫。地図をスムーズに読み解くためには欠かせない存在です。

たとえば、まっすぐな線は道路、屋根の形を模したような図形は学校、三重の塔のようなシンボルは寺院など、それぞれに意味が割り当てられています。視覚的にわかりやすいのがポイントですね。

どんな施設に地図記号が使われているの?

地図記号が使われるのは、国や自治体の機関、警察署や消防署などの公共施設、学校、病院、郵便局、鉄道の駅、寺社仏閣などが中心です。

また、昔ながらの地図では米倉(お米の倉庫)や水車、灯台といった施設も記号で表されていました。

これらは私たちの暮らしに深く関係する場所であり、多くの人が関心を持つ施設です。地図上で位置や種類を一目で把握できるように、記号化されているのです。

こうした地図記号があることで、地図をパッと見ただけで「ここに学校がある」「このあたりにお寺がある」といった情報がすぐに読み取れるのは、とても便利ですね。

公園に「専用記号」がないのはなぜ?

国土地理院の見解を見てみましょう

国土地理院によると、公園という施設は非常にバリエーションが多く、形や目的、規模がまちまちで、一つの決まった記号で表すのがとても難しいそうです。

例えば、ある場所では小さなベンチだけの公園があったり、また別の場所ではスポーツ施設や大きな池を備えた大規模な都市公園があるなど、用途や設計が多様です。

そのため、他の施設のように「これが公園の記号」として決めてしまうと、逆に誤解を招く恐れがあるということで、地図記号として統一せずに、別の形で表現されているのです。

しかも、「公園」にもいろいろな種類が

一口に公園といっても、実際にはさまざまな形があります。

たとえば、近所のちょっとした休憩スペースのようなポケットパーク、公園内に遊具がある児童公園、ランニングコースが整備された運動公園、さらには歴史的建造物や庭園が楽しめる文化公園など、種類や目的が本当に幅広いのです。

このように性質が大きく異なるため、「一つの地図記号でまとめる」というのが現実的ではないのです。

地図上では「名前」や「色」で表現されている

そのため、公園は地図上では専用のマークではなく、代わりに「公園名」を文字で表示したり、視覚的にわかりやすい「緑色の塗り」で表現されています。

また、公園の外周が線で描かれていたり、樹木の記号が点在していたりと、他の地図要素と組み合わせて全体的に公園であることが伝わるように工夫されています。

こうした表現方法により、記号がなくても利用者にとってわかりやすい形で情報が届けられているのです。

「これが公園の記号?」と誤解されやすいマークたち

木のマーク=じつは「樹木」を表している

地図を見ていると、緑色の小さな木のイラストが描かれているのを見かけたことがある方も多いのではないでしょうか?

「これ、公園の記号かな?」とつい思ってしまうのも自然なことです。

でも実はこれ、公園全体を表しているのではなく、そこに樹木があるということを示す記号なんです。

例えば、街路樹が並んでいる道路沿いや、施設の庭先などに使われることもあり、必ずしも「公園」を意味しているわけではないんですね。

誤解されやすい記号の一つなので、知っておくと地図がもっと読みやすくなります。

他にも、似ているけど意味が違う記号に注意

地図記号には、一見よく似ているものがいくつかあります。

たとえば「学校」の記号と「医院」の記号は、どちらも四角い形をベースにしていますが、細かな違いがあるんです。

学校の記号は中に「×」のような線があり、屋根をイメージしたデザイン。

一方で医院の記号は「十字」のマークで、医療を象徴する形になっています。

ぱっと見では区別しにくいですが、注意深く見てみると違いが分かってきますよ。

こうした記号の微妙な違いを知ることで、地図をより正確に読み取れるようになりますし、「このマークなんだったっけ?」と迷うことも減っていくはずです。

地図を読むのが少し楽しくなる、そんな気づきになれば嬉しいですね。

実際に地図では公園がどう描かれているの?

色や線、名前の使い分けで表現されている

紙の地図や自治体の発行する地形図などでは、公園は一般的にみどり色で塗られており、さらに斜線や縁取りのある塗りつぶしなどを用いて他の施設と区別されています。加えて、敷地内に「◯◯公園」といった名称が記載されていることが多く、それによって見る人が「ここは公園だ」と認識できるようになっています。

さらに、公園の敷地は周囲に破線や細い実線で囲まれていたり、内部にベンチや池、遊具などのランドマーク的な記号が描かれているケースもあります。こうした情報を組み合わせて、地図の利用者により詳細なイメージを伝える工夫がされているのです。

GoogleマップなどのWeb地図はどうなってる?

最近はスマートフォンやパソコンでGoogleマップなどのWeb地図を利用する方も多くなっています。こうしたデジタル地図でも、公園は明るい緑色で表示されるのが一般的です。

地図をズームインすると、公園の中にある遊具や小道、噴水、広場などの設備が細かく描かれている場合もあり、場所によっては写真付きで紹介されていることもあります。

また、レビューや星評価が表示されていたり、利用時間や混雑状況なども確認できるため、単なる「地図」としてだけでなく、公園選びの参考情報としても非常に役立つものになっています。

紙の地図では読み取りにくかった情報も、Web地図なら視覚的にスムーズに把握できるのが魅力です。

まとめ|地図記号がなくても、公園はしっかり地図に表されています

「公園に記号がないの?」と思った方も、今回の解説でその理由がしっかりと見えてきたのではないでしょうか?

たしかに、学校や病院、駅などは一目でわかる記号が用意されているのに対し、公園にはそういった専用マークが存在しないというのは少し意外かもしれません。

でも、その背景には「公園の多様性」や「表現の柔軟性」といった、地図の工夫と配慮があることが分かりましたね。

公園は名前や色使い、周囲の線や記号との組み合わせで、その存在を伝えているのです。

地図を読む私たちにとっては、記号がなくてもじゅうぶんに「ここに公園がある」と気づけるようになっているのが、とても興味深いポイントです。

これからは地図を見たときに、記号に頼らず「緑色のエリア」や「○○公園」という表示を意識して探してみると、公園を見つけるのがぐっと楽しくなりますよ。

日々何気なく使っている地図にも、実はたくさんの工夫が詰まっているんですね。

ぜひこれからの地図読みのヒントにしていただけたら嬉しいです。