うっかりなくしてしまった…そんなときの安心ガイド

「マイナンバーカード、どこにいったんだろう…」

ふとした瞬間に気づく紛失。通勤や買い物の帰り道、ふとバッグの中を見て「ない…?」と気づいたときの、あの心臓がギュッとなるような感覚。焦りと不安で頭が真っ白になるのも無理はありません。

でも、どうか深呼吸して、落ち着いてください。実は、マイナンバーカードを紛失してしまっても、正しいステップを踏めばしっかりと対応することができます。多くの人が同じような経験をしており、その対処法は整備されています。

この記事では、マイナカードを紛失した際に「まず何をすべきか」「どこに連絡するのか」「再発行はどうやって行うのか」など、知っておくと安心できる情報をやさしい言葉でお伝えしていきます。

スマホからできる手続きも増えてきているため、外出中に気づいてもすぐに行動できるのが心強いポイントです。また、子どもや高齢の家族がなくしてしまったときの対応法や、紛失後の悪用防止策までしっかりカバーしています。

初心者の方や、手続きに不安を感じる方にも分かりやすいようにまとめましたので、ぜひご自身の状況に照らし合わせながら読み進めてみてください。

それではまず、「今すぐやるべきこと」から確認していきましょう。

1. 紛失したらすぐやるべきこと

まず最初にやるべきなのは、カードの一時停止です。

マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に電話をかければ、すぐに利用停止の手続きができます。オペレーター対応ではなく音声ガイダンス形式なので、案内に従って操作すれば数分で完了します。24時間365日対応しているため、夜間や休日でもすぐに手続きができるのが安心ポイントです。

また、スマートフォンからマイナポータルにアクセスし、「一時利用停止」の操作をすれば、外出先でも落ち着いて対応できます。一部のコンビニ端末(マルチコピー機)でも利用停止ができるため、近くに役所がない場合でも柔軟に対処可能です。

こうした停止処理を行うことで、万が一誰かに拾われたとしても、不正利用を未然に防ぐことができます。

さらに、警察署や交番に「遺失物届」を出しておくこともおすすめです。届出をしておけば、カードが発見された際にスムーズに連絡を受けることができますし、紛失の記録として証明書の発行が可能な場合もあります。

なお、自宅の中に置き忘れている可能性も十分にありますので、最後に使った場所や外出時の持ち物をもう一度丁寧に確認してみましょう。落ち着いて行動することが、最終的な安心につながります。

2. マイナカードの再発行手続き

カードの一時停止後は、速やかに再発行の手続きを進めましょう。利用停止の状態ではカードが使えないため、さまざまな場面で不便が生じることもあります。

基本的には、お住まいの市区町村の役所や出張所などの窓口で申請することになります。平日の開庁時間内に訪問する必要があるため、事前に窓口の受付時間を確認しておくとスムーズです。また、最近では自治体によってはオンライン申請に対応している場合もあり、マイナポータルや各自治体の公式サイトから申し込むことができるところも増えてきました。

申請時には、本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)と、必要に応じて住民票や印鑑を求められる場合もあります。また、紛失届や利用停止の記録を求められることもあるため、警察での届出番号やマイナポータルでの停止完了画面のスクリーンショットを用意しておくと安心です。

再発行には通常2〜3週間程度かかるとされていますが、混雑状況や休日を挟む場合にはさらに日数がかかることもあります。手数料はおおむね1,000円前後で、支払い方法は現金やキャッシュレス決済が可能な自治体もあります。

再発行中に公的な本人確認が必要な場面では、住民票の写し、健康保険証、パスポートなどを活用することになります。ただし、用途によっては顔写真付きの証明書が必要な場合もあるため、可能であれば自治体に事前確認しておくことをおすすめします。

また、再発行されたマイナカードを受け取る際には、暗証番号の再設定も必要です。カードが手元に届いたら、封筒内の案内に従って、窓口や専用機器で手続きしてください。

3. 紛失による影響と再設定が必要なもの

マイナカードには、単なる本人確認書類以上の多機能が備わっており、さまざまな行政サービスと連携しています。

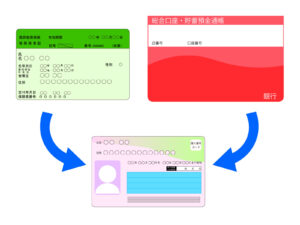

たとえば、マイナポイントの取得設定、健康保険証としての利用、公金受取口座の登録などは、カードの紛失や再発行によって一部またはすべてがリセットされる可能性があります。新しいカードを受け取ったあとは、それぞれのサービスについて再度設定を行う必要があります。

特に、マイナポイントを申し込んでいた方は注意が必要です。ポイントの付与履歴や口座との連携情報が保持されている場合でも、新しいカードとひも付ける手続きをしないと、継続して利用できないことがあります。再設定の際には、マイナポータルや各種アプリを使って簡単に行えますが、操作に不安がある方は市区町村の窓口で相談するのも安心です。

また、健康保険証機能をマイナカードに紐づけていた場合も、再設定が必要になります。病院の受付で「カードが有効でない」と言われて初めて気づくケースもあるため、再発行後はできるだけ早めに連携手続きを済ませておきましょう。

さらに、e-Taxなどの電子証明書を利用して確定申告を行っていた方は、新しいカードに電子証明書が再発行されているか確認する必要があります。証明書が未登録の場合は、マイナポータルや専用端末を使って登録手続きを行いましょう。タイミングによっては証明書の有効期限が変更されることもあるため、手続き完了後の確認も大切です。

これらの機能の再設定には、暗証番号や口座番号、医療保険者番号などの情報が必要になる場合があります。事前に準備をしておくと、手続きがスムーズに進みます。

一見すると小さな手続きに見えるかもしれませんが、日常生活に直結する大切な機能ばかりですので、再発行後はひとつずつ丁寧に確認しておきましょう。

4. 子どもや高齢者が紛失した場合

子どもや高齢のご家族がマイナンバーカードを紛失してしまった場合でも、基本的な対処の流れは同じです。ただし、ご本人が手続きを行うのが難しいケースも多いため、代理人による手続きが前提となることが少なくありません。

たとえば、未成年の子どもがカードをなくした場合は、保護者が代わりに再発行の手続きや一時停止処理を行います。その際には、保護者自身の本人確認書類に加えて、子どもとの関係性を証明できる書類(健康保険証や住民票など)が必要になることがあります。

高齢者の場合、認知機能や体力の問題などにより、本人が窓口に出向くのが困難なケースもあります。そのようなときは、家族や施設職員が代理人として対応することになります。代理申請の際は、委任状の提出が求められます。各自治体のホームページには、専用の委任状フォーマットや必要書類の一覧が掲載されていることが多いので、事前に確認して正しく準備しておきましょう。

また、手続き当日は、本人の顔写真付きの書類がない場合の本人確認方法などについて、自治体に事前相談しておくとスムーズです。郵送や訪問対応を選べるケースもあるため、高齢者に無理をさせずに対応できる方法を検討してみてください。

このような万が一のときに備えて、普段からカードの保管場所を家族で共有したり、「誰が持っていて、どこにあるか」を明確にしておくことがとても大切です。また、子どもや高齢者が持ち歩く機会をなるべく減らし、必要なときだけ携帯するようにするのも紛失防止につながります。

さらに、マイナカードの利用履歴や停止操作など、スマホやパソコンで代行できる範囲についても、家族で把握しておくといざというときに役立ちます。

5. 悪用防止と今後の紛失対策

カードを紛失した直後は、万が一に備えて念入りな対策を講じることがとても大切です。紛失直後の数時間は、第三者に拾われた場合のリスクが高いため、できる限り迅速に対応しましょう。

まずはマイナポータルにログインして、最近の利用履歴をチェックしてください。不審なアクセスがないか、本人の意思で行っていない操作がされていないかを確認することができます。必要に応じて、電子証明書の失効や再発行の手続きも行えます。

また、関連サービス(例:e-Tax、マイナポイント関連アプリなど)にログインするためのIDやパスワードを変更しておくことも重要です。万が一、カード情報が不正利用された場合でも、被害を最小限に抑えることができます。

不安な方は、カードに登録していた金融機関や医療機関などにも「紛失した旨」を伝えておくと安心です。場合によっては、カード番号の照会が必要になるケースもあるため、事前にメモしておくとスムーズです。

今後の対策としては、カードをむやみに持ち歩かず、自宅の安全な場所に保管しておくことが基本です。必要な場面だけ携帯するように意識するだけでも、紛失リスクはぐっと減らせます。

また、カードケースにGPSタグをつけたり、鍵や財布と一緒に収納するようにするなど、自分に合った紛失防止グッズの活用もおすすめです。スマホの「忘れ物通知アプリ」などを使って、カードを持ち歩いているときに通知が届くよう設定しておくとさらに安心です。

最後に、カードの保管場所や手続き方法を家族と共有しておくことで、万が一のときもスムーズに対応できます。書き込み式のメモを用意したり、チェックリストを作成しておくのもひとつの工夫です。

6. よくある質問と体験談から学ぶポイント

Q. 見つかったら再発行はキャンセルできますか?

→ 一般的には、カードの利用停止後に再発行手続きを進める流れになりますが、カードが見つかったタイミングによっては、再発行のキャンセルが可能な場合もあります。特に、まだ再発行申請の処理が完了していない段階であれば、自治体に相談することで元のカードを再利用できることもあります。ただし、安全面から再発行をすすめられることも多いため、担当窓口で状況を詳しく説明しましょう。

Q. 海外でなくした場合は?

→ 海外で紛失した場合は、日本大使館や領事館に連絡し、事情を説明することが第一歩です。仮の身分証明書や、帰国時に必要な一時的な書類を発行してもらえる場合があります。帰国後には、居住する市区町村で改めてマイナカードの再発行手続きを行うのが一般的です。海外滞在中の手続きは時間も限られることが多いため、早めの行動と事前の情報収集が鍵になります。

また、実際にカードをなくしてしまった方々の体験談には、さまざまな気づきがあります。たとえば「外出先で紛失に気づき、すぐにスマホから停止手続きができて本当に助かった」といった声はよく聞かれます。中には、「一時利用停止だけで満足してしまい、再発行の手続きを後回しにしてしまったため、各種証明が必要なときに不便だった」という体験もあります。

また、「本人確認が必要な場面で代替書類の準備がなくて困った」「家族とカードの管理場所を共有していなかったために探すのが遅れた」といった声もありました。

こうした声から学べるのは、「マイナポータルの使い方を事前に練習しておくこと」「紛失時の対応フローを家族と共有しておくこと」「代替の本人確認書類を常備しておくこと」など、ちょっとした備えが安心につながるということです。

いざというときの備えとして、この記事の内容を一度ご家族とも共有してみてはいかがでしょうか?

まとめ

マイナカードをなくしてしまったときは、誰でも焦ってしまうものです。でも、大切なのは慌てず冷静に対処すること。必要な手順を一つひとつ踏んでいけば、再発行や再設定も決して難しいことではありません。

この記事では、紛失直後にやるべきことから、再発行手続き、悪用防止策、そして今後の備えまで幅広くご紹介しました。実際に多くの方が同じような経験をしながらも、正しい情報をもとにしっかり対応されています。あなたもきっと大丈夫です。

また、ご家族に高齢者やお子さんがいらっしゃる場合は、今回の内容を家族みんなで共有しておくことで、いざというときの備えになります。家族でマイナンバーカードの保管場所や手続きの流れを話し合っておくのもよいかもしれません。

不安なときほど、正しい情報が心の支えになります。ぜひこの記事をブックマークしておいて、必要なときにすぐ見返せるようにしておくと安心です。この記事が、少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。