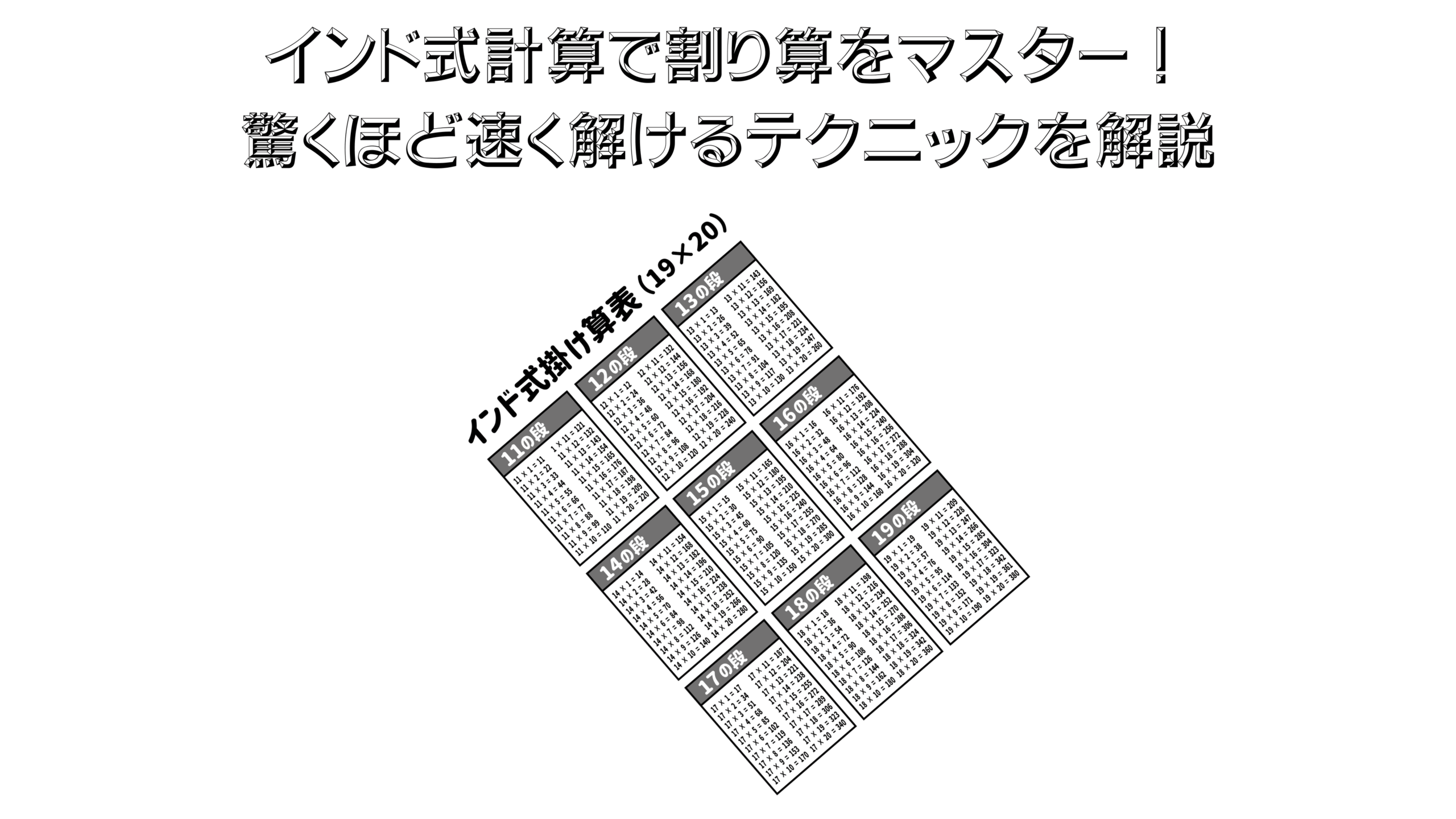

「割り算ってどうしても時間がかかる…」「筆算を使うと面倒…」

そんなふうに感じたことはありませんか?

特に2桁や3桁の数字が出てくると、「えっ」と構えてしまうことってありますよね。

筆算を書いても途中で間違えたり、電卓を出して計算してみたけれど、今ひとつスッキリしなかったり。

毎回モヤモヤしながら数字と向き合うのは、ちょっとしたストレスにもなってしまいます。

でも実は、もっとシンプルで速く、しかも楽しく計算できる方法があるんです。

しかも特別な道具はいりません。

頭の中で工夫しながら、自然に計算が身についていく。

それが、古くからインドで使われている「インド式計算」です。

インド式の計算方法は、ルールにとらわれすぎず、

発想の転換と工夫でスムーズに答えにたどりつけるのが特長。

「こんなやり方があったなんて!」と感じるテクニックが満載です。

この記事では、数学がちょっと苦手な方でもすぐに試せる「インド式の割り算」について、

やさしい言葉でていねいにご紹介していきます。

大きな数字がスルスルと解けていく感覚を、ぜひ体験してみてくださいね。

読み終えるころには、割り算への苦手意識が少し軽くなっているかもしれませんよ。

インド式計算とは?脳が活性化する驚きの計算術

インド式計算は、もともと古代インドの数学書「ヴェーダ」に基づく方法で、

長い歴史の中で受け継がれてきた、非常に体系的で論理的な計算方法です。

この計算方法の最大の特徴は、頭の中で計算する「暗算力」や「柔軟な発想力」を自然に養える点にあります。

たとえば、数を分解して別の形に置き換えたり、簡略化するための法則を使ったりと、

「どうすればより速く、より確実に答えを導けるか」を追求するアプローチが多く含まれています。

そのため、難しい公式を覚えたり、時間をかけて筆算を解くといったプロセスに縛られることがなく、

思考の幅がぐっと広がるのです。

桁が多くても、数字の性質を活かした分解や、補正を加える工夫によって、

驚くほどスピーディーに答えにたどり着けるのも魅力のひとつ。

また、視点を少し変えるだけで、複雑な問題もシンプルに見えてくるという、

ちょっとした“気づき”が計算に対する苦手意識を和らげてくれる効果もあります。

「計算=苦手」と感じている方ほど、インド式計算の自由さや楽しさに感動するはずです。

学校で学んだやり方とは一味違う、まさに“目からウロコ”の方法論。

それが、インド式計算なのです。

割り算におけるインド式の基本発想

インド式割り算では「割る数」を自分にとって扱いやすい形に変えるというのが基本の考え方です。

たとえば、99で割る場合、わざわざ99で直接割るのではなく、「100で割ってから差分を補正する」というような発想が使われます。

たとえば「198 ÷ 99」は、「198 ÷ 100 = 1.98」と先に考えておき、

そこから「1を1.98に足して198に戻すには…?」といった補正を加えることで、正確な答えに近づけていくのです。

この方法は、計算を“分かりやすく分解する”という点でとても効果的。

割る数にとらわれるのではなく、似たような扱いやすい数を見つけて代用し、

最後にわずかな修正を加えるという発想は、まさにインド式の真骨頂といえます。

また、たとえば「49で割る」といった場面では、「50で割ってあとから補正する」というふうに応用も効きます。

このように、自分の頭の中で計算の流れを単純化し、手間のかからない工程に置き換えることで、

暗算でも迷わず計算が進められるようになります。

最初は戸惑うかもしれませんが、慣れてくると「この数は何に置き換えたらラクかな?」と考える癖がついてきます。

まるでパズルを解くような感覚で、割り算の世界がグッと楽しくなってきますよ。

基本的なやり方:割る数を「近い数」に置き換える

たとえば「198 ÷ 99」という計算。

筆算で取り組むと、どうしても2桁の割り算というだけで面倒に感じてしまうことが多いですよね。

でもインド式では、99という少し扱いにくい数を、100というキリのいい数に置き換えてしまうのです。

この場合、「198 ÷ 100 = 1.98」と、まずシンプルな式で考えます。

ここで終わりではなく、「実際に割るべき数は99だったな」と思い出し、

そこから補正を加えることで本来の答えに近づけていきます。

具体的には、100で割った値が1.98だったので、

実際に99で割るとそれよりも少しだけ大きな値になるという感覚がつかめればOKです。

実際に計算してみると、「198 ÷ 99 = 2」ですよね。

この結果を見れば、補正の意味がよくわかるはずです。

このように、「あえてズラしてから戻す」という柔軟な考え方を使うことで、

従来の筆算とはまったく違うアプローチで答えにたどりつけるのが、インド式の魅力です。

この方法を何度も繰り返していくうちに、「あ、この数はあの数に近いからこうすればいいな」と、

自然と感覚的に計算ができるようになっていきます。

慣れてくると、紙に書かずとも頭の中でサラサラと計算が進められるようになりますよ。

応用編:2桁・3桁の割り算もパターン化でスッキリ

「352 ÷ 11」や「756 ÷ 12」など、ぱっと見ただけでは難しそうに感じてしまう割り算も、

インド式の考え方を取り入れることで驚くほどシンプルに解けるようになります。

ポイントは、「割る数」をそのまま受け取るのではなく、

自分が扱いやすい数に“分解”して考えること。

たとえば、11という数字を「10+1」と見てみましょう。

このとき、「352 ÷ 11」は「352 ÷ (10+1)」と見立て、

まず「352 ÷ 10 = 35.2」としておおまかな計算を行い、

その後に“+1分”をどのように調整するかを考えていきます。

同様に、「756 ÷ 12」なら「12 = 10+2」ととらえて、

「756 ÷ 10 = 75.6」として、そこから+2分の調整を行うわけです。

ここでの調整方法は、経験と慣れによって身についていきますが、

最初のうちは「少し大きめに出るな」と感覚的に理解するだけでも十分です。

また、5の倍数を使うときは「10で割ってから半分にする」といった工夫も有効です。

たとえば「480 ÷ 15」なら、15を「5×3」として、まず「480 ÷ 5 = 96」、次に「96 ÷ 3 = 32」と、段階的に処理できます。

こうした分解・置き換えの考え方は、複雑な計算を“自分の土俵”に持ち込むテクニックともいえます。

あらかじめ知っている数や計算しやすい数に置き換えて処理することで、

割り算がまるで足し算や引き算のように身近に感じられるようになります。

慣れてくれば、頭の中で瞬時に組み立てて答えを出すことも可能になり、

その爽快感がクセになるかもしれませんよ。

余りの処理と分数表記もスマートに

割り算で答えがきれいに割り切れない場合、

私たちは通常、小数や分数を使って「余り」を表現しますよね。

たとえば「17 ÷ 3」だと、商が5で余りが2なので「5あまり2」、

または「5.666…」や「5と2/3」といった表記に変えることができます。

インド式の考え方では、こうした割り切れないケースに対しても、

数字の“近さ”を使ってざっくりと把握し、スピーディーに処理していく工夫がされています。

特に、分母を「きりのいい数」に近づけて考えることで、

より簡単におおよその値が見抜けるようになるのです。

たとえば「38 ÷ 5」という計算。

通常ならば筆算をして「7.6」という答えにたどり着くわけですが、

インド式では「38は40に近いから、40 ÷ 5 = 8」と先にざっくり計算してしまい、

そこから「少し引いて7.6」と調整します。

さらに応用的な例では、「98 ÷ 6」のように割り切れない場合、

「100 ÷ 6 = 約16.66…」を先に求めておいて、

そこから2を引いた「約16.3」と予測するという方法も使われます。

また、分数として表現するときにも「約分しやすい形」に置き換えて考えるのがポイント。

「22 ÷ 7」は円周率の近似値で有名ですが、

ここでも「21 ÷ 7 = 3」という基準から「1 ÷ 7 ≒ 0.14」を足して「約3.14」と素早く把握できます。

こうした“近づけてから戻す”考え方を活かせば、

余りのある計算にも焦らず対応でき、計算のスピードと正確さが自然と高まっていきます。

余りに振り回されずに、リズムよく処理していけるようになるのが、インド式ならではの魅力です。

実践例:大きな数も怖くない!

次は「4578 ÷ 99」のような、大きな数で挑戦してみましょう。

一見すると難しく感じるこの計算も、インド式の考え方を使えば、スッと解けてしまうんです。

まず注目すべきは「99」という割る数。

これをそのまま計算に使うのではなく、「100」というキリの良い数に置き換えて考えます。

「4578 ÷ 100 = 45.78」

ここまでの計算は、電卓がなくても暗算でできる範囲ですよね。

この時点でざっくりとした見当がつきます。

しかし実際には「99で割る」必要があるため、

「45.78よりも少しだけ大きくなるはずだな」という補正の感覚を働かせます。

なぜなら、100より1少ない99で割るということは、

分母が少し小さい分、割り算の答え(商)はわずかに大きくなるからです。

このときの補正は、経験的に「約0.4」ほどと考えるとスムーズで、

「45.78 + 0.4 ≒ 46.18」

このようにして、「約46.2」といった感覚的な答えが導き出せるのです。

もちろん正確な計算では「4578 ÷ 99 ≒ 46.24」ですが、

このような近似値で考えることで、時間をかけずに大まかな計算結果を出せるのがインド式の強み。

また、慣れてくれば「4700 ÷ 100 = 47」から少し引いて「46台後半かな」

と、より直感的に数字を捉えることもできます。

こうした柔軟な発想と感覚の積み重ねが、

暗算力や数字に対する自信につながっていくのです。

この「補正力」や「感覚で捉える力」こそが、インド式計算の大きな魅力といえるでしょう。

どんなときに役立つ?日常に活かせるインド式

- スーパーでの割引計算

- セール価格の比較

- 家計簿の費目振り分け

- レシートの合計金額チェック

- レジ前での支払金額の即時確認

- ポイント還元率の把握

日常生活には「ちょっとした計算」が本当にたくさんありますよね。

たとえば、スーパーで「20%オフ」と書かれた商品を見つけたとき、

パッと頭の中で計算できたら、お得感をしっかり実感できます。

また、ポイント還元が「3%」と書かれていたときも、

「1,200円の買い物なら36ポイント戻るな」と瞬時にわかれば、

無駄なく活用できるようになります。

家計簿をつけるときや、複数の金額をカテゴリー別に分けるときにも、

暗算力があると手早く作業が進み、ストレスも軽減されます。

さらに、インド式の考え方はお子さんの学習にもピッタリです。

計算を「工夫して楽しむ」ことができるので、

「算数が嫌い…」という気持ちが「なんかおもしろい!」に変わっていくきっかけになります。

おうちの中でも外出先でも、ちょっとした計算力があると

行動に自信が生まれ、判断もスムーズになりますよ。

インド式は、そんな“賢い毎日”を応援してくれる便利な味方です。

練習方法とコツ

まずは小さな数で練習して、だんだん2桁→3桁へと進めていきましょう。

最初は「20 ÷ 5」や「36 ÷ 6」など、シンプルな計算からスタートすると、取り組みやすくなります。

いきなり大きな数や複雑な構成を選ぶと、混乱してしまうこともあるので、

“慣れること”を優先してステップアップしていくのがポイントです。

練習方法としては、1日5分でもいいので、ノートに手書きで練習するのがおすすめです。

紙に書くことで、視覚と手の動きが連動し、記憶にも残りやすくなります。

特に、繰り返し同じようなパターンの問題に触れることで、計算の型が自然と体にしみ込んでいきます。

また、ある程度慣れてきたら、スマホやタブレットのアプリを使ってゲーム感覚で練習するのも効果的です。

インド式計算に特化したドリル教材や、スピードを競う暗算アプリも多く出ているので、

飽きずに続けるための工夫として取り入れてみてください。

さらに、日常生活の中で目にした数字を使って、即興で練習するのもおすすめです。

レシートの合計金額や、カフェのドリンク代などを題材に、

「これ、インド式でどう計算できるかな?」と頭の中で考えてみる習慣をつけると、

より実用的なスキルとして定着していきます。

「できた!」という喜びが、「次もやってみよう」という意欲に変わり、

気がつけば計算への苦手意識がどんどん薄れていくはずです。

小さな成功体験の積み重ねが、確かな自信へとつながっていきますよ。

まとめ:インド式割り算は「楽しむ計算」

インド式計算は、複雑で面倒だと思っていた割り算に対して、

「こんなにラクにできるんだ!」という新しい発見と驚きをもたらしてくれる、とても魅力的な方法です。

インド式では、暗算のテクニックや発想の転換を通して、

単なる計算を“考える楽しさ”へと変えてくれます。

正確に計算できるだけでなく、数字に対する柔軟性や感覚的な理解力も自然と育っていくのです。

「計算が速くなる」というよりも、「計算が楽しくなる」「工夫するのが面白い」と感じられるようになる。

そんな気づきが、あなたの生活や学びの中で新しい可能性を広げてくれるかもしれません。

数字を見るたびにワクワクする気持ちを、ぜひインド式で体験してみてください。

あなたの毎日が、ちょっとだけ賢く、ちょっとだけ楽しく、

そしてちょっぴり自信に満ちたものになりますように。