「計算が苦手で、つい電卓に頼ってしまう…」そんな経験、ありませんか?

レジ前でのちょっとした合計や、割引価格をサッと暗算できたら、もっと気持ちよく買い物できるのに…そう思ったことがある方も多いのではないでしょうか。

忙しい毎日の中で、素早く正確な計算ができると、それだけで時間の節約になったり、自分に自信が持てたりしますよね。

でも「暗算って苦手」「数学は嫌いだった」という方も、どうかご安心ください。

そんなあなたにこそ知ってほしいのが、今回ご紹介する「インド式計算方法」です。

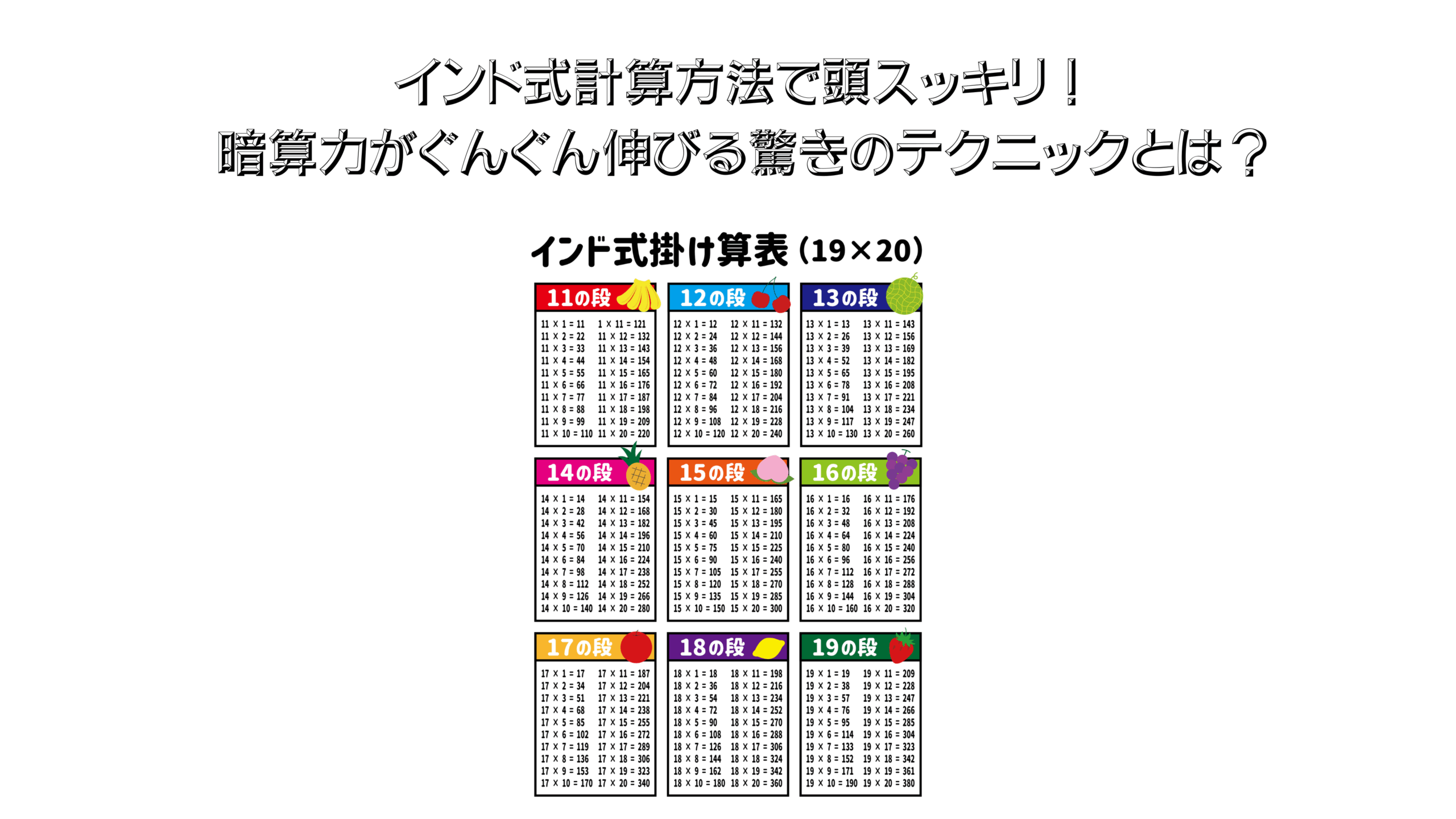

インドでは、小さな子どもたちが、信じられないほどの速さで複雑な計算をこなす姿が日常的に見られます。

その秘密は、彼らが学校で学んでいる独自の計算術「インド式計算」にあります。

この方法の魅力は、なんといってもその「シンプルさ」。

特別な計算機やアプリは必要ありません。

基本的な数の仕組みをうまく使うことで、驚くほどスムーズに計算できるようになるのです。

この記事では、インド式計算の基本的な考え方や、具体的なテクニック、そして私たちの生活にどう活かせるかまで、やさしい口調で丁寧にご紹介していきます。

「計算って、実はこんなに楽しかったんだ」と感じられるようなヒントがきっと見つかるはずです。

一緒にインド式の世界をのぞいてみましょう。

インド式計算とは?世界が注目する驚きの計算術

インド式計算とは、数字を分解して考えたり、基準となる数(たとえば100や10など)を使って効率的に暗算する方法のことです。

この計算法は、難しい公式や表を覚えなくても、「数の性質」や「位置関係」に注目して、シンプルかつ素早く答えを導き出すことができるのが特徴です。

たとえば、98×97 のような大きな数同士の掛け算でも、100を基準にして考えることで暗算ができるようになるのです。

また、視覚的なイメージを活用して計算を進めるスタイルなので、計算が苦手な人でも、遊び感覚で取り組めるのも大きな魅力のひとつです。

インドではこの計算法が広く教育現場に導入されており、幼少期から自然と数の構造を意識する習慣が身についていきます。

そのため、子どもたちは複雑な計算にも臆せず、自信を持って取り組むことができるようになります。

こうした背景から、インド式計算は世界的にも注目され、近年ではイギリスやアメリカなどの教育機関でも取り入れられる例が増えてきています。

その柔軟な発想と論理的思考を伸ばせる学習法として、多くの教育者からも高く評価されているのです。

インド式計算の3つの特徴

分解して考える

大きな数でも「10のまとまり」「100のまとまり」といった具合に、いくつかに分けてから計算することで、複雑さがぐっと減ります。

数をまるでパズルのように「分けて」「組み立てる」ことで、全体像が見えやすくなるのです。

たとえば 98×97 のような計算。

ふつうに筆算で行うと、途中で桁がずれて計算ミスしてしまうこともありますよね。

でもインド式では、まず「98は100より2小さい」「97は100より3小さい」と考えます。

この“いくつ小さいか”を意識して、それぞれの差を使って掛け算すると、計算がとてもシンプルになります。

さらに分解の考え方は、掛け算に限らず足し算や引き算にも応用可能です。

たとえば「79+46」を、「70+40」と「9+6」に分けて考えると、暗算でも正確に答えを出すことができます。

このように「大きな数を小さく分ける」「やさしい形に置き換える」だけで、数字へのハードルがぐんと下がります。

苦手意識のある方ほど、まずはこの“分解思考”から始めてみるのがおすすめです。

基準数を使って考える

100や10などのキリのよい数を基準にすると、計算がぐっと簡単になります。

特に、99や101など、基準数にとても近い数字が出てくる場面では、この「基準数を軸にした発想」がとても役立ちます。

たとえば、99×98を計算するとき、ふつうに筆算で解くと少し面倒ですが、インド式なら「100より1小さい」と「100より2小さい」という見方をします。

このように、基準数からの差を考えて、差の積を引いたり足したりするだけで、暗算でスムーズに答えを出すことができます。

この方法は、2桁・3桁の掛け算だけでなく、四則演算の幅広い場面でも応用が利きます。

基準数は100だけでなく、10や1000などでもOK。

大事なのは「どの数が基準として使いやすいか」を自分で見つけて、そこから引いたり足したりして調整するという柔軟な発想です。

暗算がしやすい

筆算で書くよりも、頭の中でのイメージや数字の組み立てを意識することで、自然と暗算力が鍛えられていきます。

特に、数を「形」として捉えることで、記憶にも残りやすくなります。

暗算に苦手意識がある方も、インド式を通して「考える力」と「ひらめきの感覚」を身につけることができるので、楽しみながら練習できるのがポイントです。

また、紙とペンが手元になくても、どこでも計算ができるという安心感も大きな魅力ですね。

掛け算に強くなる!インド式の実例

98×97を暗算で

まず、どちらの数字も100に近いですね。

98は100より2小さい →「-2」

97は100より3小さい →「-3」

この2と3を掛けると 6。

それを100から引いた98と97の「差」から導き出します。

100 − (2+3) = 95、100×95 = 9500。

そこに2×3 = 6を引いて、答えは9506。

この方法は、「差を利用した計算術」の代表例です。

一見難しそうな計算でも、基準数(ここでは100)との距離に着目することで、驚くほどシンプルに解けてしまいます。

さらに、このやり方は紙とペンがなくても計算しやすいため、頭の中でのトレーニングにもぴったりです。

日常生活の中で何気なく数字を扱う場面(たとえば割引計算や家計の見直し)でも、役に立つ力が身につきます。

また、こうした考え方を繰り返していくことで、「数字に対する抵抗感」が自然とやわらぎ、計算への苦手意識がぐっと減るのも大きな魅力です。

慣れてくると、自分なりの“使いやすい基準数”を見つけて応用できるようにもなります。

これが、インド式計算が「一生モノのスキル」として重宝される理由のひとつでもあるんですね。

102×104 のようなケースも

102は100より2多い →「+2」

104は100より4多い →「+4」

このような「100より少し大きい数同士の掛け算」も、インド式ではとても簡単に暗算で処理することができます。

まずは、それぞれの差「+2」と「+4」に注目します。

この差同士を掛けると、2×4 = 8 になります。

次に、基準数の100に対して、片方の数(102)にもう一方の差(+4)を足してみます。

102+4=106。

これに100を掛けると、100×106 = 10600。

最後に、先ほど求めた差の積「8」を足して、10600+8 = 10608 が答えになります。

このように、複雑に見える2桁の掛け算も、インド式なら「差を掛ける」「差を足す」だけの2ステップで計算が完了します。

また、数の組み合わせによっては「どちらの数を軸にするか」で計算のしやすさが変わることもあります。

慣れてくると、自分にとって一番やりやすい方法を選べるようになり、暗算の自由度がぐっと広がります。

ぜひ日常の中で、こうしたインド式の考え方を取り入れて、数字ともっと仲良くなってみてくださいね。

割り算や平方根にも応用できる!

掛け算だけでなく、割り算や平方数の近似にも、インド式の考え方は柔軟に応用できます。

インド式の本質は「数を見やすく変換して、シンプルに考える」こと。

この発想は、四則演算すべてに役立つのです。

たとえば割り算。

ふつうに割り切れない数を筆算で解こうとすると、余りの処理が面倒に感じることがありますよね。

インド式では、まず割られる数に近い倍数をイメージし、その倍数から逆算するように考えるのがポイントです。

たとえば「115 ÷ 9」を計算したい場合、9の倍数で115に近いのは「9×12=108」なので、そこから差分「115−108=7」が余りとなり、答えは「12あまり7」と暗算でもスムーズに求めることができます。

また、平方根の近似にもインド式の視点が活かせます。

たとえば「√50」と聞いてすぐに答えが出る人は少ないかもしれませんが、50に近い平方数である49(=7²)を基準に考えると、「√50は7より少し大きい」というイメージがつかめます。

さらに慣れてくると、「√50 ≒ 7.07」といった近似値も、インド式の数の分解や補正を応用して導けるようになります。

こういった応用力を身につけることで、単なる暗算にとどまらず、数学的な直感や柔軟な発想力が自然と育っていきます。

苦手意識がある方ほど、こうした近似や予測のトレーニングから始めると、数字への親しみが一層深まりますよ。

日本の教育との違い

日本の学校では、正確さと丁寧さを重視した教育が根付いています。

「計算はノートに書いて、きちんと式の途中も見えるように」「間違えずに正確に答えを出す」ことが求められますよね。

これはとても大切な力であり、特に論理的思考や根気強さを育むうえで非常に有効です。

一方で、インドでは「スピード」と「柔軟な発想」に重きを置く教育が多く見られます。

紙に書かなくても、頭の中で数字を分解・変換しながら、どんどん計算していくスタイルが基本です。

子どもたちもゲーム感覚で取り組むことが多く、楽しみながら自然と暗算力を伸ばしています。

日本とインドの教育のどちらが優れているというわけではなく、それぞれの良さがあります。

しかし、近年では「思考力」や「自分で考える力」の重要性が高まっていることから、インド式のような柔軟な視点を日本でも取り入れる動きが増えてきています。

学校や家庭でインド式の考え方を少し取り入れるだけでも、数字への苦手意識が軽減されることがあります。

「速く、楽しく、そして自由に考える」という経験が、自信にもつながっていくのではないでしょうか。

インド式計算のメリットとは?

・数字に対する苦手意識が減る

・頭の回転が早くなる

・暗算力や集中力がアップする

・脳を活性化することで、記憶力や発想力にも良い影響がある

・試験勉強や資格対策にも使える計算のコツが身につく

インド式の計算方法は、単なる「計算テクニック」以上の効果をもたらします。

計算に慣れることで、数字に対する抵抗が自然とやわらぎ、日々の生活での「ちょっとした計算」がストレスにならなくなるのです。

また、頭の中でイメージしながら考えることで、情報処理のスピードも上がり、複雑な問題にも冷静に対応できるようになります。

子どもにとっては算数の苦手克服に、大人にとっては脳のアンチエイジングや仕事の効率化に。

年齢を問わず、あらゆる世代にとってうれしい効果がたくさんあるのが、インド式計算の大きな魅力です。

ちょっとしたすきま時間に取り入れるだけでも、「頭がスッキリする」「思考がクリアになる」といった感覚が味わえるかもしれません。

実生活での活用シーン

ちょっとした買い物での計算、家計の見直し、ポイントの計算、割引価格の暗算など、日常の中で「あれ、いくらになるんだろう?」と思ったときに、サッと頭で計算できるととても便利です。

レジでの会計時や、スマホを取り出すほどではない場面でも、瞬時に大体の金額がわかると、時間の節約にもなりますし、自分に自信が持てるようになります。

また、外食先で割り勘の計算をする場面や、旅行中に通貨の換算が必要なときにも、インド式の暗算力は役立ちます。

「大まかな数字の把握」が得意になることで、生活のさまざまなシーンで余裕をもって行動できるようになるでしょう。

さらに、家庭内では子どもの勉強を見てあげるときにも大活躍。

算数の宿題を一緒に解きながら、「こう考えたらもっと簡単だよ」とインド式のテクニックを教えてあげることで、親子で一緒に学ぶ楽しさを味わえます。

子どもと一緒にゲーム感覚で取り入れてみるのもおすすめです。

例えば「どっちが早く答えられるか競争しよう!」といった遊びにすれば、自然と計算力がついていきますし、学びながら笑顔の時間を過ごすことができますよ。

まとめ|インド式計算は一生モノのスキル

インド式計算は、特別な才能や高価な道具がなくても、ちょっとした工夫と発想さえあれば誰でも気軽に始められるのが魅力です。

最初は「こんなやり方で本当に合ってるの?」と戸惑うかもしれませんが、何度か試していくうちに、考えること自体がどんどん楽しくなってきます。

「頭で計算するって、なんだか気持ちいい!」

そんな感覚が味わえるのは、インド式ならでは。

数字が苦手だった方も、いつのまにか「計算っておもしろいかも」と思えるようになるはずです。

さらに、インド式計算は一度身につければずっと使える、一生モノのスキル。

日常生活で役立つのはもちろん、お子さんの学習サポートや仕事の効率化、脳トレとしての活用など、幅広く応用が可能です。

ぜひ今日から、気になった計算方法をひとつ試してみてください。

「これなら私にもできそう」と思えた瞬間から、数字との付き合い方が変わるはずです。

インド式計算で、毎日の生活にちょっとした“ひらめき”と“自信”をプラスしてみませんか?