急いで送りたい書類や手紙を、確実に早く届けてくれる「速達郵便」。大切な書類や贈り物を、できるだけ早く相手に届けたいときの心強い味方です。とはいえ、「赤ペンが手元にないけど大丈夫かな?」「赤線はどこに引けばいいの?」「料金や出し方もあわせて知っておきたい」と、いざ送るとなると細かい部分で迷ってしまうこともありますよね。そんなときでも安心してください。実は、赤インクのボールペンでもしっかりと赤線を引くことができ、郵便局の規定にも沿った形で送ることが可能なんです。この記事では、初心者さんでも迷わずできるように、赤線の正しい引き方はもちろん、封筒の準備、料金の計算方法、ポスト投函と窓口手続きの違いまで、やさしく丁寧に解説していきます。これを読めば、初めて速達を出す方でも安心して手続きを進められますよ。

速達郵便に赤線を引く理由と基本ルール

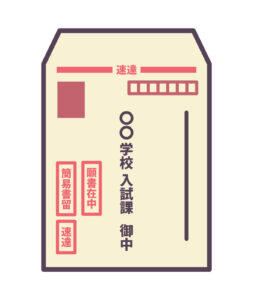

速達郵便の封筒に赤い線を引くのは、「これは速達です」と郵便局の方に一目で分かってもらうためです。赤線があることで、仕分けや配達の際に優先的に処理され、通常郵便よりも早く相手に届きます。この赤線は、郵便物が多いときや混雑時でも見落とされにくくする大切なサインでもあります。一般的には封筒の左上から右下にかけて、赤い線を1〜2本引くのがルールですが、線の長さや位置は封筒全体でバランスよく見えるように意識しましょう。また、線が曲がらないように定規を使ったり、太さを均一に保つことで見た目が整い、より見やすくなります。さらに、この赤線は雨や擦れで消えないように、耐水性や耐摩耗性のあるペンを選ぶのも安心です。

ポイント

- 色は赤色が基本(できるだけ濃い赤が望ましい)

- 線はまっすぐで見やすく、長さは端から端まで

- 消えにくくにじみにくいペンを使用

ボールペンで速達封筒に赤線を引く方法【自宅でできる】

「赤ペンがない!」というときでも、赤インクのボールペンがあれば大丈夫です。赤インクのボールペンは手軽で持ち運びもしやすく、文房具店やコンビニなどでも簡単に入手できます。速達用の赤線は必ずしも専用の赤ペンでなくてもよく、しっかり色が濃く出るものであれば十分役割を果たします。

赤線の長さ・位置の目安

封筒の左上から右下にかけて、斜めに大きく線を引きます。長さは封筒の端から端までが理想で、途中で切れたり短くなったりしないよう注意します。場合によっては2本引くこともあり、その際は均等な間隔で並行に引くと見やすくなります。

線の太さと使うペンの種類

赤インクのボールペンや油性ペンがおすすめです。太すぎるとにじみやすく、細すぎると目立たないため、0.7〜1.0mm程度の中太タイプがバランス良く見やすいです。水性ペンはにじむことがあるので、耐水性のある油性タイプがより安心です。

描くときのコツと失敗例

- ゆっくり丁寧に引く(勢いで引くと曲がりやすい)

- 線が途中で途切れないように注意し、必要なら一呼吸おいてから続ける

- 複数本引く場合は間隔を均等にして全体の見栄えを整える

- 下敷きや定規を使うと曲がりを防ぎやすい

速達郵便の投函・手続きの流れ

速達郵便はポスト投函でも、郵便局窓口からでも送れます。それぞれの方法に特徴や注意点があるので、自分の状況に合わせて選びましょう。ポストは24時間利用できる場所も多く、時間を気にせず投函できますが、回収時間によって配達日が変わる場合があります。一方、窓口は料金や赤線の位置などをその場で確認してくれる安心感があります。

ポスト投函の場合の手順

- 封筒に赤線を引く(見やすくまっすぐ引く)

- 必要な切手を貼る(料金不足にならないよう事前確認)

- ポストの「速達」マークがある投入口へ入れる(見当たらない場合は通常口でもOK)

- 集荷時間を確認し、できるだけ早い回収に間に合うように投函

郵便局窓口での出し方

窓口では、まず「速達でお願いします」としっかり伝えればOKです。スタッフが料金不足や赤線の位置、封筒の大きさ、切手の貼り方などを丁寧に確認してくれるため、自分では気づきにくいミスを防ぐことができます。混雑している場合は待ち時間が発生することもありますが、その間に必要書類を整理したり、宛先を最終チェックする時間に充てられます。また、窓口では重さやサイズをその場で計ってもらえるので、規格外での料金不足を避けられますし、追加サービス(書留や配達日指定など)の案内も受けられます。特に初めて速達を利用する方や、重要な書類を送る場合には安心感が大きい方法です。

投函口の確認ポイント

ポストによっては速達専用口がない場合もあります。その場合は通常の投函口でも問題ありませんが、速達専用口がある場合はできるだけそちらを利用しましょう。専用口に入れることで、郵便局内での仕分けがスムーズになり、配達がさらに早くなる可能性があります。また、ポストによっては回収時間が異なるため、近くの回収時刻表を確認し、できるだけ早い回収便に間に合うよう投函すると安心です。

速達郵便の料金と切手の貼り方

![]()

封筒サイズ別の料金目安

速達郵便の料金は、基本料金に速達料金を加えた金額になります。目安として、以下のような組み合わせが一般的です。

- 定形郵便(25gまで):基本料金84円+速達260円=344円(書類や薄い手紙向け)

- 定形外郵便(50gまで):基本料金120円+速達260円=380円(少し厚みのある封筒や軽量の小物向け)

さらに重さが増える場合や、大きさが規格外になる場合は料金が変わるため、事前に郵便局や公式サイトで最新の料金表を確認することをおすすめします。重量やサイズをきちんと把握しておくことで、料金不足や追加請求を防げます。

切手を貼る位置と注意点

切手は封筒の右上に、まっすぐで剥がれにくいように貼ります。シワや折れがあると機械での読み取りに支障が出ることがあるため、できるだけ平らな面に貼ることが大切です。料金不足にならないよう、封筒の中身を入れた状態で重さを測り、必要な金額分の切手を貼りましょう。予備として少し多めに貼るよりも、窓口で正確に計ってもらうほうが安心です。

郵便局で確認してもらう方法

窓口に持ち込めば、その場で料金を計算してくれるだけでなく、サイズや形状が規格に合っているかもチェックしてくれます。特に厚みがある封筒や、重さが規定ギリギリの場合は自己判断せず確認するのがおすすめです。また、速達に加えて書留や配達日指定などのオプションも案内してくれるので、重要な書類や品物を送る際にはあわせて検討すると安心感が高まります。

よくある質問とトラブル対策

赤線を間違えた場合の対処

赤線を誤って引いてしまった場合、修正テープや二重線で直す方法もありますが、見た目や配達時の誤解を避けるためには、新しい封筒に書き直すほうが安心です。修正痕があると、場合によっては郵便物としての見栄えが悪くなったり、仕分けの際に注意を引いてしまうこともあります。特にビジネス文書や公式書類を送る際は、清潔感のある封筒に改めて記入しましょう。

ボールペン以外のペンは使える?

油性ペンやサインペンでも問題ありません。インクがはっきりしていて耐水性があれば安心ですが、蛍光色や薄い色は避けたほうが無難です。黒や青のインクは速達として認識されない可能性があるため、必ず赤系統の色を使いましょう。また、筆ペンやマーカーなど線幅の太いペンを使う場合は、封筒ににじまないか事前に試し書きするのもおすすめです。

料金不足にならないためのチェック方法

事前に郵便局や家にあるスケールで重さを確認し、最新の料金表と照らし合わせておくと安心です。特に中身を入れた後に重さが変わることがあるので、封をする直前に計るのがベストです。不安な場合は窓口で測定してもらえば、その場で正確な料金を貼ってくれるため、配達途中での料金不足や返送を防げます。

まとめ|ボールペンでの赤線引きは簡単!正しいルールで安心して速達を送ろう

赤ペンが手元になくても、赤インクのボールペンを使えば十分に速達の赤線を引くことができます。大切なのは、位置や太さの目安をしっかり押さえ、郵便局のルールに沿った形で記入することです。さらに、料金や投函方法を事前に確認しておけば、初めての方でも安心して速達を利用できます。特にビジネスや重要な連絡、贈り物など、相手にできるだけ早く届けたい場合には、この方法がとても役立ちます。準備から投函までの流れを一度経験しておけば、次回からは迷わずスムーズに手続きできるでしょう。ぜひ日常生活や急ぎの場面で、このボールペンを使った赤線引きの方法を活用してみてください。