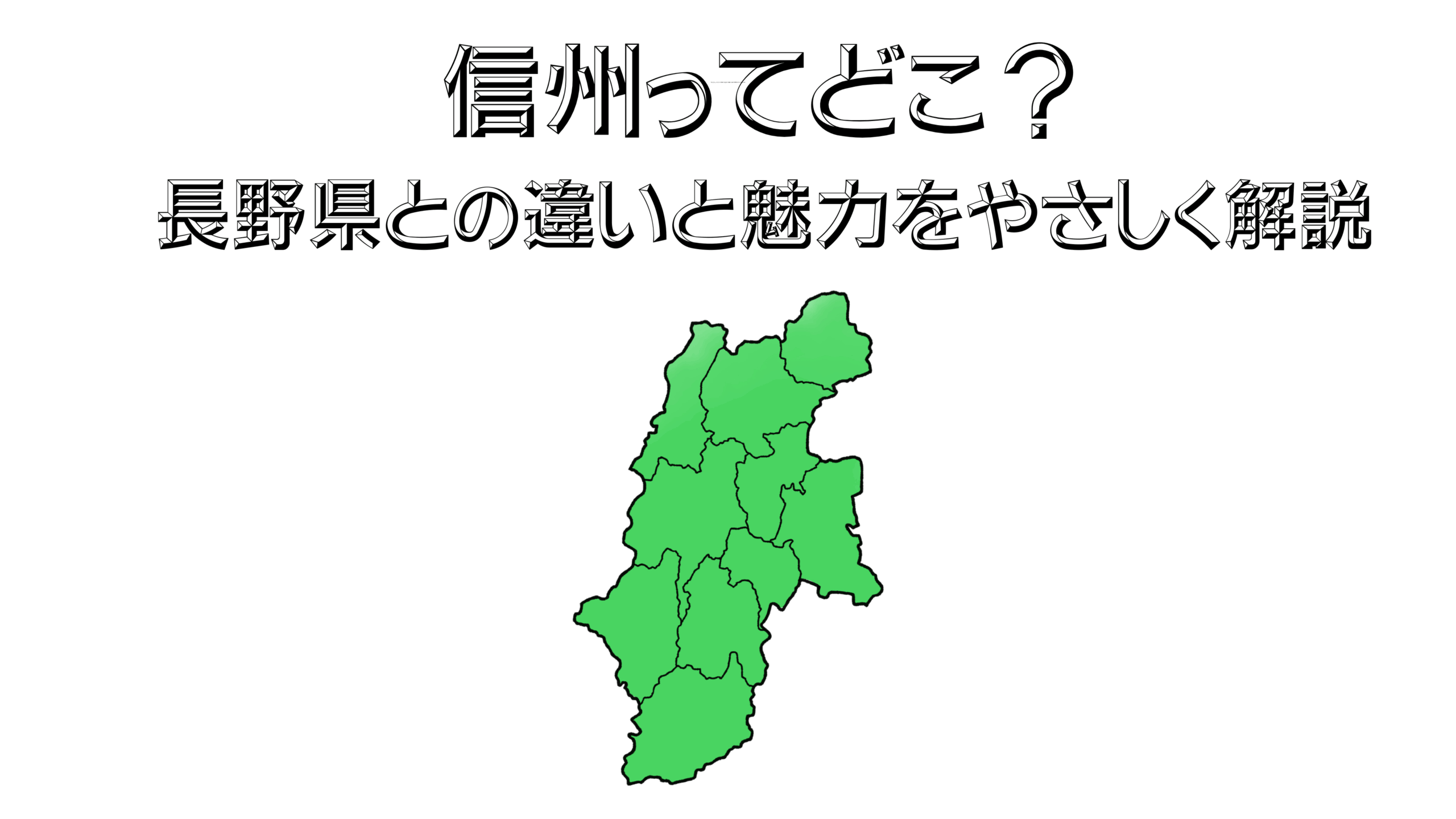

旅行雑誌やお土産のパッケージ、観光ポスターなどで、ふと目に留まる「信州」という言葉。耳にすると、何となく長野県のことかな?と思う方も多いでしょう。しかし、この呼び名にはただの地名以上に、古くから受け継がれてきた深い歴史や文化的な背景が隠されています。山々に囲まれた雄大な自然、美しい四季の風景、そしてそこに暮らす人々が育んできた食や伝統——それらを総称して「信州」と呼ぶのです。この記事では、信州と長野県の違いや、名前の由来、歴史的背景をひもときながら、訪れたくなるような魅力をやさしい言葉でご紹介します。自然や文化、観光スポットまでたっぷりとご案内しますので、初めて知る方でもきっと「信州って素敵」と感じていただけるはずです。

信州とはどんな場所?基本から知ろう

信州はどこを指すの?

信州とは、現在の長野県全域を中心に広がる地域の呼び名で、地元の人々だけでなく全国的にも広く親しまれています。歴史的には古代の行政区分である「信濃国(しなののくに)」に由来しており、この名称には長い年月を経て受け継がれてきた土地の誇りや文化の香りが込められています。四方を日本アルプスや八ヶ岳などの山々に囲まれた内陸県であり、冬は雪景色、春は桜、夏は高原の涼しさ、秋は紅葉と、四季折々に異なる魅力を見せてくれる自然が特徴です。また、農業や伝統工芸、郷土料理といった地域文化も豊かで、訪れる人々の心を惹きつけます。

- 範囲と位置:日本のほぼ中央に位置し、周囲を雄大な山脈に囲まれた盆地や高原が広がる地形です。内陸ならではの気候が特色です。

- 現在の呼び方と使われ方:観光や特産品、スポーツイベントなどの名称として広く用いられ、「信州ブランド」として全国にその名を知られています。

信州=長野県?

結論からいうと、信州は地理的にはほぼ長野県を指しますが、その響きには単なる行政区分以上の、歴史や文化に根ざした深いニュアンスが含まれています。古代から続く呼び名であるため、地域の人々にとっては誇りや郷愁を呼び起こす特別な言葉です。

- 長野県との違い:行政的には「長野県」が正式名称ですが、信州という言葉は観光パンフレットや地元商品の名称、イベントタイトルなどで親しみやすく使われています。

- 信州だけが持つ特別感:この呼び名には、雄大な山々や清らかな水、歴史ある町並みや祭りといったイメージが詰まっており、聞くだけで旅情を誘う力があります。観光や地域ブランドとしての訴求力が高く、多くの人の心に響きます。

- 文化としての広がり:方言や郷土料理、暮らしの中の風習、そして人々の温かなもてなしにも「信州らしさ」が色濃く息づき、それが訪れる人々に深い印象を残します。

信州と長野県の関係

長野県誕生の歴史と名前の由来:長野県は明治時代の廃藩置県によって誕生しました。江戸時代まで存在していた信濃国をはじめ、周辺の地域が統合されて成立し、その県庁所在地が長野市であったことから「長野県」と名付けられました。

「信州」という呼び名の由来:古代から続く「信濃国」という名称が縮まって「信州」と呼ばれるようになりました。この呼び名は行政区分とは異なり、歴史や文化の文脈で広く使われてきたため、耳にすると昔からの風景や人々の営みを連想させます。

観光や文化での役割:信州という言葉は観光案内や特産品のブランド名、スポーツイベントや祭りの名称などに多用され、県内外の人々に強い印象を与えています。その響きは旅行者の興味を引き、地域の魅力を伝える力強いツールとなっています。

「信濃」の由来と歴史背景

信濃という名前のルーツ

科(しな)の木が由来という説:特産として知られる科の木は、古くからこの地域で利用されてきた植物で、生活道具や繊維として重宝されてきました。この木の存在感が地名の由来になったとされる説です。

地形からの由来説:谷や山が幾重にも連なる壮大な地形を、古代の人々が特定の言葉で表現し、それが「信濃」の語源になったとされる説です。特に内陸の険しい地形は、周囲と隔てられた独特の文化圏を形成しました。

神話に由来する説:古くから伝わる神話や伝承の中に、「科野(しなの)」と呼ばれる土地が登場し、それが現在の信濃へと受け継がれたとする説です。これらの物語は地域のアイデンティティにも深く関わり、現在も祭りや民話の形で息づいています。

信濃国の歴史と役割

古代から東西南北を結ぶ交通の要所として発展し、地域間の文化や物資の交流を支える重要な拠点となってきました。中山道や善光寺街道などの街道が整備され、人や物資の流れが活発に行われることで、経済や文化の発展にも大きく寄与しました。戦国時代には要衝として多くの城が築かれ、政治や軍事の面でも大きな役割を担っています。また、祭りや信仰の中心地としても人々を引きつけ、地域の一体感を育んできました。現代でも「信濃毎日新聞」や「信濃町」など、地名や企業名、ブランド名としてその名は受け継がれ、歴史の面影を今に伝えています。

信州と長野の違いをやさしく比較

名称の由来と背景:信州は古代から続く歴史的な呼び名で、長野は明治以降に定められた行政区分の名称です。それぞれの呼び名が生まれた時代や背景を知ることで、土地への理解がより深まります。

地域ごとの使い分け方:観光や文化イベント、特産品のブランド名などでは「信州」が好んで使われ、風情や郷愁を感じさせます。一方で、公式書類や行政のやり取りでは「長野県」と表記するのが基本です。

日常会話や観光での使い方:県外の人に地域の魅力を伝える場面では「信州」と呼ぶことで、やわらかく温かみのある印象を与えられます。旅行者の心にも響きやすく、イメージがふくらみやすいのが特徴です。

混同しやすいポイントと注意点:意味はほぼ同じですが、使用する場面や目的によって適切な呼び名を選ぶことが大切です。ビジネス文書や公的なやり取りでは正確さを重視して「長野県」を、観光や会話では親しみを込めて「信州」を使い分けるのがおすすめです。

信州の魅力と観光スポット

地理と自然の魅力

特徴的な地形と位置:信州は日本アルプスをはじめとする雄大な山々に囲まれた内陸地で、標高差が大きく、多くの美しい高原や谷間が広がっています。その地形は四季ごとに異なる景観を見せ、訪れるたびに新しい発見があります。

多様な自然環境:春は色鮮やかな花々が咲き誇り、夏は高原の涼しい風が心地よく、秋は山々が紅葉に染まり、冬は雪景色が広がります。澄んだ空気と豊かな水資源、美しい湖や渓谷はハイキングや温泉巡り、アウトドアレジャーの絶好の舞台となっています。

産業への影響:この豊かな自然環境は、高原野菜や果物、そばなどの特産品を生み出し、農業や食品加工業を支えています。また、山岳地帯を活かした観光業やスポーツイベントも盛んで、地域経済にも大きな恩恵をもたらしています。

信州そばの魅力

特徴と美味しさの秘密:寒暖差のある気候と、北アルプスの雪解け水など清らかな水が、香り高く風味豊かなそばを育てます。地元ではそば粉の挽き方や水回しにもこだわり、のど越しの良さや香りを最大限に引き出しています。

歴史と伝統:江戸時代から庶民の味として愛され続け、宿場町や農村部でも特別なごちそうとして振る舞われてきました。年越しそばや祝い事など、暮らしの節目にも登場する、地域に深く根付いた食文化です。

観光との結びつき:信州各地にはそば街道や有名店が点在し、そば打ち体験や食べ歩きツアーも人気です。秋の新そば祭りや地元のイベントと合わせて訪れることで、その時期ならではの香りと味わいを楽しむことができます。

文化と伝統を感じる

歴史的建物:松本城や善光寺など、時代を超えて存在感を放つ史跡が各地にあります。松本城は国宝に指定され、日本最古の五重六階の天守を持つ美しい城として知られ、四季折々の風景とともに訪れる人を魅了します。善光寺は無宗派の寺として広く信仰を集め、数多くの参拝者が訪れる名所です。

工芸品や伝統技術:漆器や木工品、手織物など、長い歴史の中で培われた技術が今も受け継がれています。職人の手によって生み出される品々は、日用品でありながら芸術品としての価値も高く、お土産や贈り物としても人気です。

地域の祭り:御柱祭、長野灯明まつりなど、地域の特色を色濃く反映した行事が数多く催されます。御柱祭は7年に一度行われる壮大な神事で、地域の人々の団結と勇壮さが感じられます。長野灯明まつりは冬の夜を彩る光のイベントで、歴史ある町並みと幻想的な光景が訪れる人々を魅了します。

観光スポット案内

有名な名所:上高地は日本屈指の山岳景勝地として知られ、澄んだ梓川と雄大な穂高連峰の景色が訪れる人を魅了します。白馬は冬のスキーリゾートとして有名で、夏は登山やトレッキング、マウンテンバイクなどアクティビティが豊富です。諏訪湖は四季折々の景観が楽しめ、湖畔の温泉や花火大会も人気の理由です。

季節ごとのおすすめ:春は高遠城址公園や松本城周辺の桜が見頃を迎え、観光客で賑わいます。夏は軽井沢や蓼科高原での避暑が心地よく、秋は志賀高原や戸隠の紅葉が絶景です。冬は白馬や野沢温泉スキー場など、豊富な積雪を活かしたウィンタースポーツが楽しめます。

アクセスや注意点:主要都市からは新幹線や高速道路でのアクセスが便利ですが、冬場は積雪や路面凍結が発生しやすいため、車の場合はスタッドレスタイヤやチェーンの準備が必須です。また、観光シーズンは道路や観光地が混雑するため、時間に余裕を持った計画が安心です。

祭り・イベントの魅力

有名な祭り:諏訪大社御柱祭(7年ごと)は、巨木を山から曳き下ろし建てる勇壮な神事で、全国から多くの観光客が訪れます。松本ぼんぼんは夏の夜を彩る踊りの祭典で、地元の人も観光客も一体となって盛り上がります。

季節ごとの行事:夏の花火大会は諏訪湖や長野市など各地で開催され、湖面や夜空を鮮やかに照らします。冬の氷彫フェスティバルでは、職人が氷を巧みに彫刻して作り出す幻想的な作品が街を飾り、夜間のライトアップも見逃せません。春や秋にも、桜祭りや収穫祭など、季節ごとの魅力を感じられるイベントが豊富です。

参加時のポイント:宿泊予約は人気イベントの開催時期になるとすぐ埋まるため、数か月前からの計画がおすすめです。混雑時は公共交通を利用すると移動がスムーズで、駐車場探しのストレスも減ります。また、屋外イベントでは天候に合わせた服装や持ち物の準備も忘れずに。

信州の産業とこれから

農業の特色と課題:信州はリンゴやブドウ、桃、そばといった果物や作物の名産地として知られています。標高差や昼夜の寒暖差が農産物の甘みや香りを引き出す一方で、近年は気候変動や天候不順による収穫量や品質への影響が課題となっています。農家はハウス栽培や新しい品種の開発など、安定供給に向けた工夫を重ねています。

製造業の発展と強み:精密機器や光学機器、食品加工業が盛んで、世界的にも評価されています。自然環境を活かした水資源の豊かさや、技術力の高い人材が製品の品質を支えています。地元の伝統と最新技術が融合し、地域経済を力強く牽引しています。

観光業の役割と未来:四季折々の自然や歴史文化を背景に、観光は地域経済の重要な柱となっています。近年はインバウンド需要も増加傾向にあり、外国人観光客向けの情報発信や多言語対応、Wi-Fi整備などの環境改善が進められています。持続可能な観光モデルの構築にも力が入れられています。

持続可能な取り組み:環境保護やエコツーリズムが注目され、山岳や自然公園の保全活動、再生可能エネルギーの活用、地産地消の推進など、多方面で持続可能な社会づくりが進められています。地域住民や観光客が共に参加できる環境保全プログラムも展開され、未来に向けた取り組みが広がっています。

まとめ|信州とはどんな場所かを一言で

信州は、長野県全域を包み込み、その土地ならではの歴史や文化の香りが色濃く漂う地域です。日本アルプスの雄大な自然、四季折々の美しい景観、澄んだ空気と清らかな水が育む美味しい食べ物、そして世代を超えて大切に受け継がれてきた伝統や祭り——そのすべてが訪れる人を温かく迎え、深い感動を与えてくれます。ここでは自然に癒され、文化に触れ、人の温もりを感じられる時間が流れています。信州は、訪れるたびに新しい魅力を発見できる、心のふるさとのような存在なのです。